HARPE CELTIQUE

- Depuis

sa renaissance en Bretagne, au milieu du XXe

siècle, la harpe celtique bénéficie

d'un développement inespéré et

difficilement imaginable il y a seulement cinquante ans.

A une époque où les genres musicaux se font

connaître partout dans le monde et, parfois,

s'interpénètrent, que les échanges

entre cultures n'ont jamais été aussi

forts, elle semble trouver une place originale au sein de

la musique contemporaine. De ces échanges sont

nées des trajectoires musicales bien

différentes de son principal

répertoire.

-

- Que

devrons-nous retenir de cette période de

création? Le terme même de " celtique "; ne

lui fermerait-il pas d'autres horizons possibles? Aurait-

elle atteint une maturité précoce, trop

rapide, dans un siècle où les

possibilités d'écriture sont multiples et

où la moindre sonorité nouvelle est

aussitôt intégrée au discours

musical? Faut-il croire que la place de la harpe celtique

se doit de demeurer avant tout au sein du domaine

traditionnel breton et qu'il est audacieux de vouloir en

aborder d'autres avec un instrument qui a, finalement,

beaucoup de mal à sortir de son histoire et de

l'image qu'il conserve dans les

mentalités?

-

- L'instrument mythique, celui des bardes,

le symbole de la Celtie, ainsi que tout un esprit

traditionnel qui a été porté aux

nues à l'époque romantique lui

confèrent une image bien distincte de la harpe

classique. Au début de la seconde moitié du

XX° siècle, jouer de la harpe celtique

signifiait délibérément prendre

position en faveur de la musique du même nom et

participer à une renaissance culturelle au

demeurant exceptionnelle. Cette situation semble

aujourd'hui évoluer.

-

- La

petite harpe possède une richesse dont nous

n'avons encore réalisé ni la nature ni

l'étendue. Contrairement à d'autres

instruments acteurs de la musique traditionnelle en

Bretagne (de façon relativement récente

pour certains), il n'y a pas de " classe musicale " au

sens d'école propre à cet instrument.

Tandis que la harpe irlandaise fonde son style sur un

modèle musical en rapport étroit avec le

legs du compositeur et harpiste O'Carolan, (lui

même tributaire de la tradition baroque de la fin

du XVIIe siècle), la harpe en Bretagne ne semble

pas s'être laissé accaparer par un courant

musical unique. Bien au contraire, tous les styles,

toutes les influences possibles et imaginables se

retrouvent. Pour s'en convaincre, il n'est que

d'écouter deux harpistes bretons pour comprendre

combien grandes peuvent être les différences

et comment chacun défriche le champ musical propre

à sa personnalité. Désormais

présente dans le monde entier, la harpe sort

inexorablement de son répertoire traditionnel. La

littérature musicale qui lui est

dédiée montre à quel point,

aujourd'hui, elle se porte bien. Ses

particularités techniques et sonores, à

l'origine de son développement, lui assurent un

répertoire original.

- Il est

intéressant de se pencher sur les raisons pour

lesquelles des compositeurs, de milieux très

différents, s'intéressent à la

petite harpe. Peu d'entre eux évoquent le

côté symbolique qu'elle représente

pour la tradition celte. Ils retiennent davantage une

sonorité particulière, une "saveur acide"

des cordes en nylon ou bien les vibrations

singulières des cordes en métal

utilisées par Jean-Louis Dhaine dans sa Suite

Kimrtste (Grand prix de composition, 1984, Dinan).

Possibilités sonores d'autant plus nombreuses

qu'il existe une grande diversité de

matériaux utilisés pour la fabrication des

cordes (boyau, métal, nylon, ou autres

matériaux composites).

-

- De plus

en plus de compositeurs à la recherche de

sonorités des plus originales découvrent un

instrument qui leur permet d'exprimer pleinement leur

imaginaire créatif. Le choix de la harpe celtique

s'accompagne, chez certains, d'une véritable

démarche de recherche musicale et de tout un

système compositionnel construit autour de

l'instrument. La harpe en général, mais

surtout la harpe celtique en particulier, reste un

instrument de l'imaginaire.

-

- Le

développement du répertoire passe, en

premier lieu, par une meilleure maîtrise des

possibilités de l'instrument. Certaines personnes,

dès l'origine de sa renaissance, ont

favorisé ce développement. La

présence dans le domaine musical contemporain de

la harpiste Denise Megevand, et l'intérêt

manifeste qu'elle y a porté ont favorisé

l'arrivée de

- nombreux

compositeurs. Ces incitations, comme en témoignent

toutes les oeuvres qui lui sont dédiées,

ont abouti à l'enrichissement du

répertoire. Les Rencontres internationales de

Dinan, avec le concours de composition, ont

également joué ce rôle de

catalyseur.

-

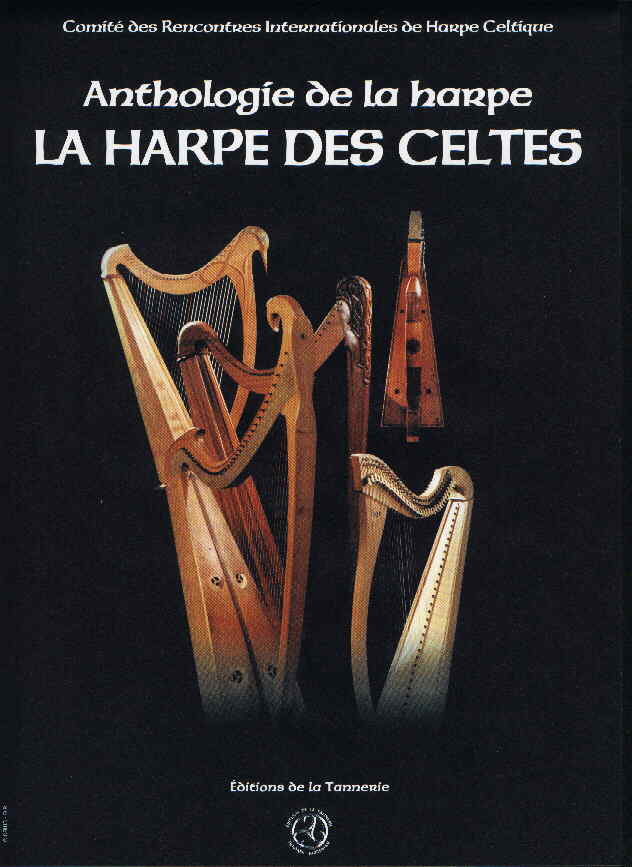

- Cette

entrée en matière, qui ne se prétend

pas exhaustive loin de là, et qui a pour seule

ambition de lancer le débat, ne doit surtout pas

oublier les luthiers auxquels on doit cette alchimie

première entre le sonore et le matériel.

Nous aurions pu d'ailleurs commencer par eux car ils sont

à la source de la production musicale. Leurs

réalisations sont souvent des oeuvres d'art, les

formes et les lignes ajoutant à la qualité

musicale. Chaque instrument est une pièce unique

qui réunit autour d'elle les acteurs d'une

même passion ne demandant qu'à être

partagée.

-

- Myrdhin

|